Après la belle rencontre européenne de Taizé, et en ce début d’année marqué par les résolutions du Nouvel An, il est bon de se rappeler les engagements œcuméniques de nos Églises et de renouveler notre engagement personnel et communautaire pour l’unité des chrétiens.

La Conférence des Églises européennes et le Conseil des Conférences épiscopales d’Europe ont lancé la Charta Oecumenica actualisée le 5 novembre 2025 à Rome Cette charte renouvelle l’engagement des Églises européennes à marcher ensemble dans le dialogue, la reconnaissance mutuelle et le témoignage commun en réponse aux défis de notre temps Elle aborde notamment la recherche de la paix et de la réconciliation, l’accueil des migrants et des réfugiés, l’appel urgent à la sauvegarde de la création et l’approfondissement des relations avec les communautés juives et musulmanes.

Je retiens trois engagements en particulier D’abord, celui de « nous réunir pour prier les unes et les uns avec les autres, pour les uns les autres et pour l’unité chrétienne » Par cette prière partagée, nous exprimons notre attention et notre fraternité envers nos soeurs et frères chrétiens La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier en sera une belle occasion.

Ensuite, pour progresser sur le chemin de la réconciliation entre chrétiens, nous nous engageons à « surmonter, dans chaque Église, la tentation de l’autosuffisance, de l’isolement, de l’indifférence ou des préjugés » Pensons par exemple à des stéréotypes comme « les protestants n’ont pas la présence réelle » ou « les catholiques adorent la Vierge Marie » Dépasser ces idées reçues suppose de prendre le temps de mieux se connaître.

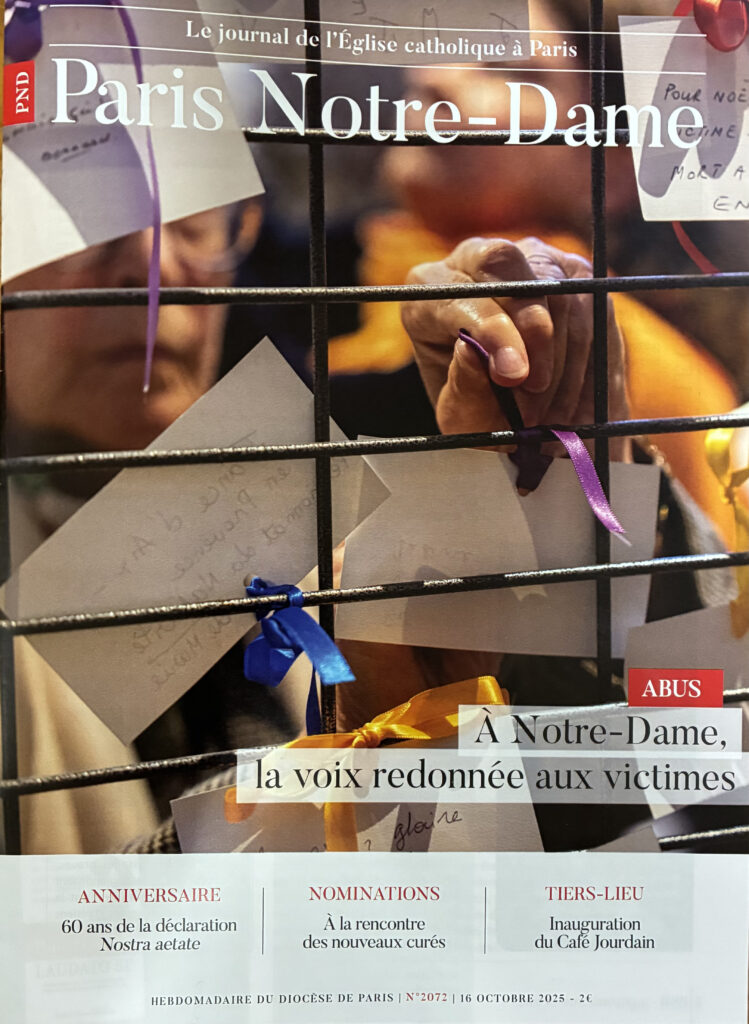

Enfin, je souligne une avancée importante depuis la première version de cette charte, publiée en 2001 Le texte reconnaît « Nous confessons que nos Églises ont commis des péchés scandaleux au lieu de porter témoignage elles ont permis et provoqué de graves préjudices Un élément essentiel de notre témoignage consiste à oeuvrer au soin des blessures infligées aux membres vulnérables de nos Églises » La reconnaissance de ces manquements et de ces crimes ainsi que le soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et de maltraitances au sein des Églises, exigent de construire ensemble une culture de vérité, de justice, de protection et de paix

Vous trouvez la traduction française de la Charta Oecumenica sur le site de la Fédération protestante de France .

« Jésus Christ, Seigneur de l’Église une, est notre plus grande espérance de réconciliation et de paix En son nom, nous nous engageons à poursuivre notre chemin en Europe ensemble » Amen

Katherine Shirk Lucas