Les 10, 17, 24 et 31 Mars

de 19h30 à 21h30

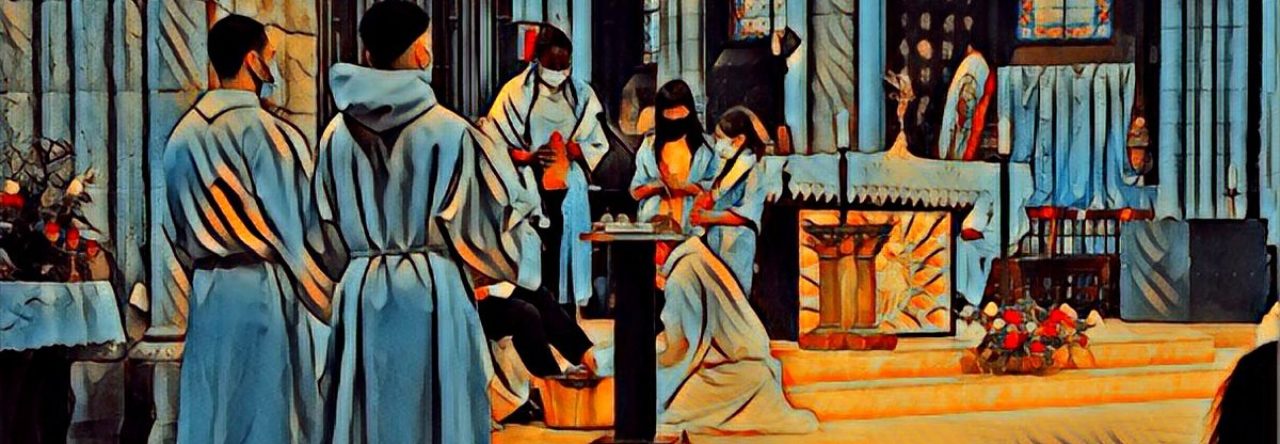

Messes avec distribution des cendres à 8h30 et 19h , suivie d’un bol de riz.

Carême commence

Avec Marie-Line, ma très chère épouse, nous avions hébergé deux jeunes luthériens finlandais, parmi des dizaines de milliers, venus pour une Rencontre européenne de Taizé à Paris, alors que les Fils de la Charité, en charge de notre paroisse (1937-2003), y étaient encore présents. Si j’évoque aujourd’hui ce beau et lointain souvenir, c’est parce que Léon XIV m’y a fait penser !

De fait, le pape a reçu récemment une délégation œcuménique finlandaise, à l’occasion de la Saint Henri, patron de la Finlande. Dans son discours, il a décrit la Finlande comme « un pays modèle pour l’oecuménisme« . Il a salué, en particulier, une déclaration trilatérale orthodoxe, luthérienne, catholique, et une déclaration des évêques d’Helsinki, cherchant à promouvoir une « culture de l’espérance, de la dignité et de la compassion » à propos notamment du développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie. Dialogue et coopération de tous les chrétiens finlandais « à travers des paroles constructives et des actes charitables« . L’exemple finlandais doit nous inspirer et nous inciter, chez nous, à un dialogue et un travail communs sur le terrain entre tous les chrétiens, toute l’année, et pas seulement pendant la Semaine pour l’unité !

Frère Roger, fondateur de Taizé, écrivait en 2001, dans son magnifique petit livre « Dieu ne peut qu’aimer« , quelques années avant sa mort tragique, ces mots d’une rare authenticité : « Après sa Résurrection, la présence du Christ se fait concrète à travers une communion d’amour qu’est l’Eglise. Les chrétiens auront-ils le cœur assez large, l’imagination assez ouverte, l’amour assez brûlant pour découvrir cette voie d’Evangile : sans retard, vivre en réconciliés ? » Paroles prophétiques d’un homme charismatique et courageux (il a caché des juifs pendant la seconde guerre mondiale) que j’ai rencontré à plusieurs reprises à Taizé, dans ma jeunesse et qui m’a marqué à vie. Taizé, un laboratoire vivant de l’oecuménisme !

Comment ne pas prier, avec cœur, le psaume 132 : « Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis !« . Psaume repris dans un célèbre cantique juif « Hine ma tov » chanté lors de la célébration hebdomadaire et infrangible du shabbat.

Et comment ne pas saluer, pour finir, l’audace de Léon XIV, pape sensible et réservé qui nous a réservé une belle surprise lors de son voyage en Turquie et au Liban en annonçant la convocation d’un grand rassemblement de tous les représentants des Eglises chrétiennes à Jérusalem, en 2033, pour célébrer les 2000 ans de la mort et la résurrection du Christ !

A Jérusalem, là même où les premiers chrétiens juifs, comme les apôtres, furent à l’origine des prémices, avec d’autres, de ce qui allait devenir l’Eglise Une, d’avant les déchirures et les séparations… Notre unité du baptême doit nous conduire demain à une pleine communion. Assis ensemble à la même table du Christ.

Le pape Léon XIV, pasteur universel du Peuple de Dieu !

Edmond Sirvente

Le sacrement des malades sera donné à ceux qui le souhaitent le dimanche 8 février au cours de la messe de 11h.

Si vous connaissez une personne malade ou en difficulté qui aurait besoin de le recevoir, n’hésitez pas en parler à un prêtre ou à l’accueil paroissial.

C’est un très beau sacrement à vivre en communauté.

Une récollection est proposée

le samedi 7 février de 16h à 17h.

Il est nécessaire d’y participer – Inscription auprès d’un prêtre .

Vous les paroissiens: venez nombreux, le dimanche 8 février à 11h, pour entourer les malades de notre communauté et les soutenir de votre amitié et votre prière.

Ah ! dit la belle-fille : ma belle-mère a vraiment le don de m’exaspérer. Et réciproquement, d’ailleurs. Cette animosité ne date pas d’hier. Rien de nouveau sous le soleil. Le prophète Michée (7, 6) constate : « …la belle-fille [se soulève] contre sa belle-mère ». En Luc (12, 49-53) c’est Jésus qui annonce qu’il est venu mettre la division sur la terre : « Ils se diviseront …la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère ». Mais alors, peut-on parler d’un don quand il s’agit d’une relation entachée par le ressentiment, l’aigreur, les regards mauvais, des jugements faussés ? Il me semble que le seul antidote à cette situation c’est le pardon que j’écrirais bien volontiers par-don.

Heureusement, il y a des dons positifs. Par exemple j’ai un don pour jouer de la clarinette (rassurez-vous, ce n’est pas mon cas). Mais ce don ne risque-t-il pas d’être teinté d’une certaine autosatisfaction, d’un certain orgueil, d’un certain désir d’être reconnu, voire adulé ? Nous pourrions nous vanter de nos capacités, de nos réalisations et de nos succès.

C’est saint Paul qui nous offre la clef de compréhension de ce qu’est un véritable don : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » (1 Co 4, 7). Tout ce que nous avons n’est pas acquis par nous-même mais reçu de Dieu. Nous sommes donc invités à recevoir les dons du Saint Esprit : « la sagesse, l’intelligence, la force, la science, le conseil, la piété et la crainte ». (Is 11, 2-3). Et saint Paul de rappeler : « Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous ». (1 Co 12, 4-6). Ainsi les dons deviennent des charismes car la grâce de l’Esprit Saint est donnée pour la vie de l’Église, l’annonce de l’Évangile et le service du bien commun. Ils sont à accueillir avec gratitude comme l’indique le Catéchisme de l’Église Catholique (CEC § 2003). Les dons que nous avons reçus, nous les donnons, nous les partageons pour qu’ils soient utiles à tous. Ce qui distingue le charisme d’un simple talent humain, c’est que son fruit dépasse largement les capacités individuelles.

Charisme est aussi un mot qui nous renvoie aux mouvements charismatiques apparus en 1960 au sein de diverses Églises protestantes. Le renouveau charismatique accorde une place importante au pardon et à la louange caractérisée par la joie et la spontanéité. En France, plusieurs communautés nouvelles catholiques se réclament du Renouveau charismatique : Chemin Neuf, Béatitudes, Emmanuel.

Et je crois bien que toute notre communauté paroissiale est vraiment charismatique. Rendons grâce à Dieu

Brigitte

Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén